时间:2017-02-22 浏览量:3044

正月初八,当新年的余韵还没退去,升平林场就已经开始了紧张而忙碌的木耳菌袋制作,为今年的木耳产业忙碌着。

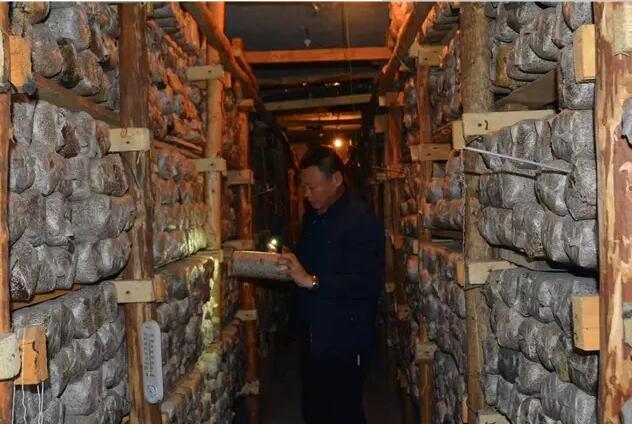

当我们要进入灭菌室拍照时遭到了现场技术员陆庆龙的阻拦,原来,培养室中的这些木耳菌特别怕感染,一旦发生感染,这一室的木耳菌都可能报废。

在和姜场长的交谈中,我们了解到升平林场的木耳产业今年也碰到了不少麻烦。首要的就是原材料的问题,全面停止天然林商业性采伐已经3年了,原材料都消耗的差不多了,为了买他们制作菌袋所用的原材料——柞木锯末子,姜场长把周边的章相、亚东和个人加工厂都跑遍了,跑了快一个月才差不多凑齐。

“开局就是决战,起步就是冲刺”。截止2月21日,升平林场已制作木耳菌袋30万。

在回来的路上,我感慨良多,生活中,我们为生存转身;生命中,我们为生态转身。伐木工变成管护人、创业人,森工人变成抚育人、旅游人……全民创业,全员转型,蜕变的主旋律在八林的青山绿水之间豪迈畅想!

正月十一,我和同事驱车来到升平林场,收集创业素材。虽然已是立春,但寒风凛冽,冻的我们就想找一个暖和的屋子做一会。正好碰到了姜贵权场长,他领着我们直奔制作菌袋的菌棚现场。在菌棚里我们看到30多名工人正在热火朝天的忙着自己手中的活,有的在拌料,有的在装袋,有的在运输装好的菌袋,还不时有人运来各种需要的材料,不大的菌棚中,丝毫感觉不到寒意。

再一个就是用工不好雇,采收木耳的时候需要的人工非常多,去年升平林场采摘木耳时最多一天用工量达到了80人。前两年人不够的时候都是从木兰屯雇的人,当时附近只有升平林场和木兰屯的一家农户做地栽木耳,雇人还是比较好雇的,今年却不好雇,据了解,木兰屯今年有10家以上要做地栽木耳的,预计升平林场和木兰屯加起来将达到100万袋,雇工问题对升平林场扩大生产规模也是一个难题。

采摘木耳是个辛苦活,每天早上天刚亮,踩着露水,升平林场的工人开始捡木耳。时值一年中最热的7-9月,工人们每天都在30多度高温直射下作业,在成片的木耳地里一坐就是四五十人,有捡木耳的,有运木耳的,有挑木耳的,还有晒木耳的。木耳下地时是分片并岔开2-3天的时间,好方便捡木耳,但即使这样,忙的时候也经常出现还没摘完一遍,前面的木耳又长出来了,这时总能听到有工人说“累死了,咋又长出来了”,虽然是抱怨,但脸上喜悦的笑容却让人知道这都是“幸福的牢骚”。

升平林场地栽木耳培植专业合作社采用的是“用工+分红”的形式,三个多月忙下来,差不多能额外创收近1万元。升平林场发展地栽木耳也经历了由易到难的过程,最开始,由于职工不看好这一产业,大家思想不统一,第一年募集股金时,只有领导班子和部分职工带头入股。等到收成时看到地栽木耳这一产业不仅投资小,见效快,而且不用出门,在家门口就能干,所有职工都要求入股,并找到了领导班子。最后,全场56名职工全都入股,采取同工同酬的方式,提高平时用工部分的工钱,充分地调动起职工参加合作社劳动的积极性。